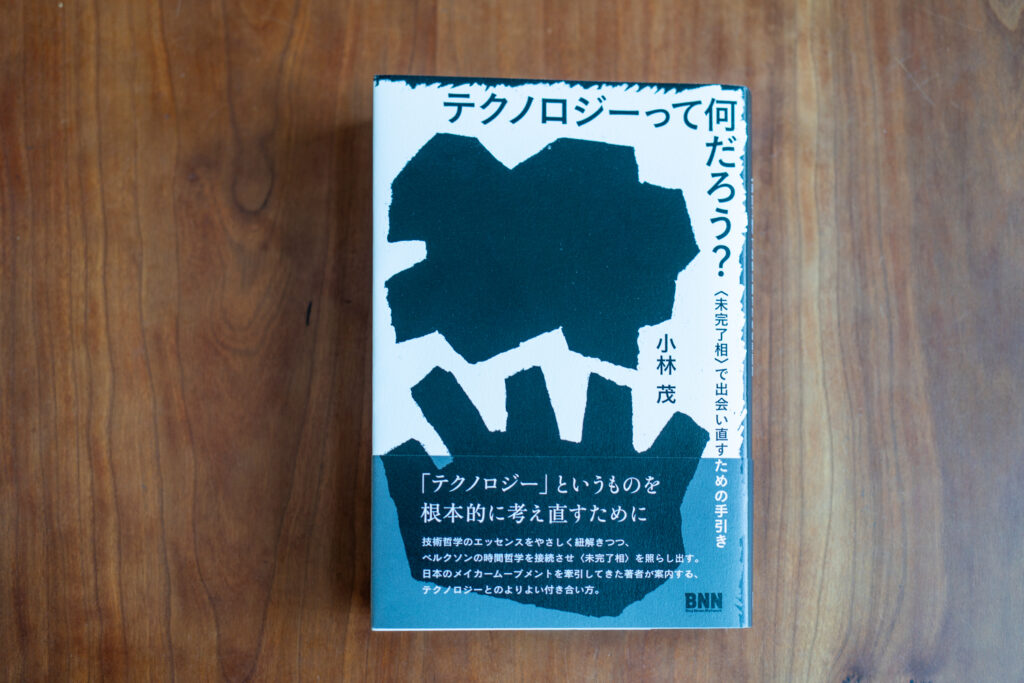

私の大学院博士後期課程での指導教員にあたる小林先生が著作を出版されました。指導教授だからという関係性を抜きにしても、稀有な一冊で幅広い分野の人々に参照される内容ではないかと思います。

例えば、次の一節。

「受け身で単なる道具としてテクノロジーを受け入れるのではなく、自分なりの関わり方を見つけていく過程そのものが、創造的で主体的な設計行為なのです」(p8)。

私や私の仲間は、デザインプロジェクトでこの視点を大切にしており本書のこのメッセージにとても共鳴しています。私たちが議論するときは、能動でも受動でもない中道態的な関係であったり、人間の本質や本性が引き出される体験だったり、と少し違う言い方はしていますが、本質的には同じことを本書では述べていると理解しました。

そもそもテクノロジーとはどう定義するといいのでしょうか。1章と2章は、その定義を大文字のテクノロジーと小文字のテクノロジーに分けて丁寧に説明しています。特に2章のポスト現象学を用いた解釈を読み、テクノロジーとは我々が世界とどのように関わるのか、その媒介な存在でもあるのだと認識することができました。便利な道具は身の回りに溢れています。例えば、2007年JobsがiPhoneを発表してから、私たちと世界の間にあってどのようにその向き合い方や関係性を変えたのだろう、と本書の分析の図解をもとに省察することができました。テクノロジーというと、どうしても最新のテクノロジーを意識しますが、ナイフや火であってもテクノロジーですし、拡張して考えれば、世界と私たちの間にある媒介物はそのほとんどがテクノロジー的な存在であると考えられそうです。

また、私は平井靖史著『世界は時間でできている』を以前読みました。そこで展開されているベルクソンの時間哲学とマルチタイムスケールによる質的な時間の存在に大きな可能性を感じています。その観点から、この『テクノロジーって何だろう?』のサブタイトルに「〈未完了相〉で出会い直すための手引き」がタイトルに入っていることにも注目です。この〈未完了相〉が開くとはどのようなことを指すのか。概念的に理解することと、実際に著者が取り組むプロジェクトと符合させて語られていることで、理論と実践の両側面から迫ることができる貴重な一冊だと思います。

なお、第1章、第2章に少し難しさを感じられましたら、章末のまとめを先に読まれるのをおすすめします。ぐっと理解が進みます。

余談

私は、研究では畏敬の念(awe)と創造性の関係に注目して研究しています。本書は一見関係なさそうに見えますが、実は関係があると思っています。心理学の実験で刺激を介入として体験者が実感することは、広義にはテクノロジーによって体験が発生していると捉えることができると思います。将来的に、畏敬の念を体験させるコンテンツが一般的になったとしたら(ゲームや映像作品ではすでにありますよね)、それはやはりテクノロジーとして位置付けられでしょう。畏敬や畏怖がテクノロジーとして私たちと世界の間を媒介すると、私たちはそのテクノロジーを用いて得るベネフィット以外に、世界との関係性をどう捉え直す機会を得られるでしょうか。私の研究過程では、まだ既存科学の方法論の中で検証を重ね実績を積む段階ですが、次のアジェンダとして本書の道具立てを使った分析と考察をしたいと思っています。

同様に、ベルクソンの時間論とマルチタイムスケールについても、自己超越体験の一種とも言える畏敬の体験は、未完了相が開く体験と近いのでは?と直感的に感じています。この直感は、私が実業の4年間の東北でのフィールドワークで感じてきた、畏敬や畏怖を感じる対象にアプローチした際に起きる内省の過程が、積層する質的な時間と似ていると考えるからです。恐山、イタコ、伊達冠石、鳥海山、丸池様、山伏、出羽三山、八甲田、無数にある現地での体験と、その前後で得た時間と内省による自己変化というか自己変容は一体何だったのか。この論とどのように接続できるのか、今の段階ではわかりませんが、数年以内に議論が展開できるように、地道な一歩を踏み出し、踏み固めの最近です。